WikiMANNia hat in 339 Tagen seinen 18. Geburtstag.. Geburtstag.

|

Autoritarismus

| Autoritarismus | Mischform | Demokratie |

Der Begriff Autoritarismus (lateinisch: auctoritas 'Einfluss', 'Geltung', 'Macht') bezeichnet eine Herrschaftsform, bei der im Unterschied zur Demokratie die politische Macht nicht vom Staatsvolk (Souverän), sondern von einer oder wenigen Personen innegehabt wird. Die Bürger eines autoritär regierten Staates haben also keine Möglichkeit, durch freie Wahlen die Regierung nach ihrem Wunsch zu ändern. Im Normalfall kommt es unter der Herrschaft von autoritären Regimen auch deutlich häufiger als in Demokratien zu Verletzungen der Menschenrechte, bspw. durch die Inhaftierung politischer Gegner[wp].

In der Umgangssprache wird häufig der Terminus Diktatur als Synonym für ein autoritäres Regime verwandt, allerdings wird derselbe in der Politikwissenschaft[wp] im Regelfall vermieden, da er nicht eindeutig definiert ist.

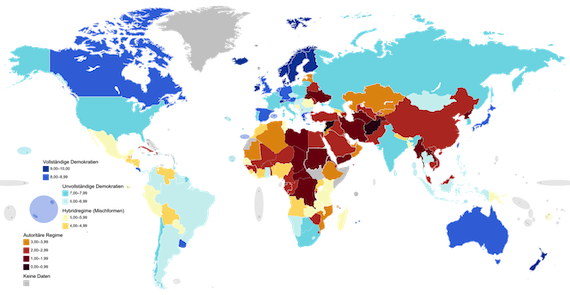

In der unmittelbaren Gegenwart lebt ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung in offenen oder öffentlichkeitswirksam scheindemokratisch inszenierten autoritären Systemen.

Als Extremform des Autoritarismus gilt der Totalitarismus.

Soziale und politische Basis autoritärer Systeme

Autoritäre Systeme werden von bestimmten sozialen Kräften einer Gesellschaft getragen. Diese bilden gegebenenfalls ihre oligarchische Machtbasis. Diese sozialen Kräfte können beispielsweise in zivile und militärische Kräfte unterteilt werden. Das heißt, autoritäre Staaten können zivil, militärisch, tribal, religiös oder bürokratisch usw. gestützt sein.

Legitimationsmuster autoritärer Systeme

Max Weber[wp] beschreibt drei Formen der Legitimation[wp]: traditionelle, charismatische und rationale Legitimität. In Bezug auf autoritäre Systeme sind nur die traditionelle und charismatische Legitimität von Bedeutung.

Traditionell bedeutet nach Max Weber: "die Autorität des ewig Gestrigen: der durch unvordenkliche Geltung und gewohnheitsmäßige Einstellung auf ihre Innehaltung geheiligter Sitten" - dieses Legitimationsmuster trifft vor allem auf autoritäre Staaten zu, in denen die Religion als Legitimation für den Herrschenden gilt und das Politische nicht vom Sakralen getrennt ist. Beispiele hierfür sind Saudi-Arabien und der Iran, wobei Anklänge an dieses Muster auch in Teilen der westlichen Welt (z. B. Bible Belt[wp]), wenn auch mit beschränktem Einfluss, vorzufinden sind.

Charismatisch bedeutet nach Max Weber: "aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene, gläubige, ganz persönliche Hingabe" - dieses Legitimationsmuster trifft vor allem auf Länder zu, in welchen ein politischer Führer Anerkennung in der Bevölkerung erworben und seine Herrschaft in einem autoritären System auf Basis derselben begründet hat. Als ein historischer Beispielfall hierfür kann Kuba unter Fidel Castro[wp] angesehen werden.

Strukturmuster der politischen Macht

In autoritären Systemen ist die Macht im Regelfall zentralisiert. Die meisten modernen autoritären Staaten sind Scheindemokratien[wp], da laut Verfassung häufig formal demokratische Strukturen vorgeschrieben sind, diese allerdings realiter nicht bestehen.

Vergleicht man Industrie- und Entwicklungsländer, kann ein höheres Maß an Personalisierung des Politischen festgestellt werden. Als personalistisch bezeichnet man eine Führung dann, wenn sie in einer Person konzentriert ist.

Beziehung zwischen Machthabern und Herrschaftsunterworfenen

Das wesentliche Element im Verhältnis von Machthabern und Machtunterworfenen ist die Gewalt „von oben“, meist in Form einer Geheimpolizei, deren Zweck darin besteht, die politische Macht der herrschenden Elite zu schützen und jegliche Form der Opposition zu unterdrücken. Die politische Partizipation wird von den Machthabern entweder unterbunden oder gesteuert.

Die Kommunikationsforscherin Sarah Oats bezeichnete die Rolle der Massenmedien als einen kritischen Faktor beim Übergangsprozess eines Staates in den Autoritarismus.[1] Zur Stabilisierung eines etablierten Regimes können die verschiedenen Strategien Zensur, Selbstzensur[wp] oder Propaganda verfolgt werden.[2] Durch die Kontrolle der großen Medien sei es nach dem Politikwissenschaftler Stephen K. Wegren annähernd ausgeschlossen, dass Medien eine Debatte[wp] auslösen können, wie dies eine Funktion von Medien in offenen politischen Systemen der Fall sei.[3]

Angesichts der stärker werdenden Popularität rechtspopulistischer Parteien sprechen Medien in den 2010er Jahren von einer Krise des Liberalismus. So hebt etwa der Journalist Thomas Assheuer[wp] hervor, dass der Soziologe Ralf Dahrendorf[wp] bereits in den 1990er Jahren voraussagte, dass die Globalisierung "eher autoritären als demokratischen Verfassungen Vorschub leisten" werde.[4] Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte 2017 mehrmals - in seiner Antrittsrede vor dem Bundestag, bei seinem ersten Auslandsbesuch in Frankreich sowie bei seiner ersten Rede im EU-Parlament - vor einer neuen "Faszination des Autoritären".[5][6]

Der Herausgeber der Berliner Zeitung Michael Maier[wp] nannte wesentliche Kennzeichen, die autoritäre Systeme von einer auf Gewaltenteilung basierenden freiheitlichen Demokratie unterscheiden: "Autoritäre Systeme können über Nacht Maßnahmen verordnen. Sie können die Bürgerrechte nach Belieben einschränken. Polizei-[wp] und Überwachungsstaat ersticken Widerstand im Keim. Andersdenkende oder Kritiker werden mundtot gemacht, verschwinden von der Bildfläche - über Nacht. Denunziation[wp] ist der Kitt, der Unrechtssysteme im Innersten zusammenhält. Bürokratische Schikanen nötigen die Bürger zum Wohlverhalten. Um sich selbst nicht zu gefährden, misstrauen die Bürger einander und verraten sich gegenseitig. Mitbestimmung, Expertise und Parlamentarismus werden als Fassaden aufrechterhalten. Eine unabhängige Justiz gibt es nicht. Zensur findet statt. Die Würde des Menschen ist eine Frage von Gunst[wp] und Willkür[wp]. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidung über Krieg und Frieden ist den Interessen von kleinen Cliquen untergeordnet. Die Macht der Herrschenden ist unantastbar. Der Wille der Machthaber ist unberechenbar. Die Missachtung von kleinsten Vorschriften kann gravierende Folgen haben. Die Vorschriften ändern sich oft über Nacht, manchmal sogar im Nachhinein." Er betonte, es sei in Europa "viel zu verlieren" und sprach von einer Belastungsprobe des europäischen Systems, welches - im Zuge einer schleichenden "globalen Angleichung" - zunehmend Symptome einer "Anarchie von oben" zeige.[7]

Typologie autoritärer Regime nach Juan J. Linz

Folgende Typen autoritärer Regime wurden von Juan J. Linz systematisiert. Sie sind idealtypisch[wp] und nur selten deckungsgleich mit real existierenden Regimen.

Bürokratisch-militärisches Regime

Merkmale:

- keine mobilisierungsfähige Partei

- Führung: a-charismatische Militärs

- Mentalität pragmatisch

Dieser Typ folgt meist auf ein liberal-demokratisches System, das über keine Systemloyalitäten oder keine stabile Regierung verfügt hat.

Beispiele:

- Militärdiktaturen in Lateinamerika 1960er bis 1990er

- Union Myanmar

- Thailand

- Pakistan

- Ägypten

- Fidschi

- Türkei (1960-1961[wp]), (1971–1973[wp]), (1980–1983[wp])

Autoritär-korporative Regime

Merkmale:

- vom Staat verfügte Prozedur der Interessenrepräsentation

- zwangsadministrierte Begrenzung innergesellschaftlicher Konflikte

Ideologische Alternative für Gesellschaften, die infolge ihrer ökonomischen und sozialen Komplexität nicht allein mit technokratisch-autoritären Mitteln regiert werden können.

Beispiele:

- Austrofaschismus[wp] in Österreich (1934–1938)

- Estado Novo[wp] in Portugal (1933–1974)

- Horthy[wp]-Regime in Ungarn (1919/1920–1944)

Mobilisierende autoritäre Regime

Merkmale:

- emotionale Legitimationsformen durch eine affektive Identifikation mit der Regierung

- plebiszitäre Beteiligungsformen sollen dabei helfen, die Unterstützung zu sichern.

Beispiele:

Postkoloniale mobilisierende Regime

Merkmale:

- begrenzter Pluralismus

- relative Autonomie der Gesellschaft

- Heterogene politische Tendenzen und Kräfte

Vor allem im postkolonialen Afrika ließen soziale und ökonomische Disparitäten, ethnische, sprachliche und religiöse Unterschiede innerhalb der Bevölkerung und eine schwache Bürokratie viele Staatsführer glauben, dass nur ein autoritär geführter Staat Erfolg verheißen würde. Die meisten dieser Regime sind Militärputschen oder der Umwandlung in rein persönliche Herrschaften zum Opfer gefallen.

Beispiele:

- Elfenbeinküste

- Tansania

- Burkina Faso

Neopatrimoniale Regime

Mit dem Begriff Neopatrimonialismus[wp] wird ein besonders häufig in Afrika anzutreffender Herrschaftstyp bezeichnet, der als eine Mischform aus klassisch-patrimonialer und legal-rationaler Herrschaft eingestuft werden kann. Als Regimetyp ist er zwischen Autokratie und Demokratie einzuordnen. Konstitutive Merkmale des Neopatrimonialismus sind Klientelismus und politische Patronage.

Beispiele:

- Kamerun

- Kenia

- Indonesien

- Kolumbien

Rassendemokratien und Ethnokratien

Kennzeichnend für Rassendemokratien und Ethnokratien ist, dass bestimmte ethnisch oder rassisch definierte Gruppen der Bevölkerung von der politischen Partizipation ausgeschlossen werden und keine demokratischen Rechte besitzen. Es wird nicht nur Druck auf die diskriminierte Bevölkerung ausgeübt, sondern auch auf Dissidenten aus der privilegierten Gruppe, die die Trennungspolitik aktiv bekämpfen oder zumindest öffentlich in Frage stellen.

Beispiele:

- Südafrika (bis 1994)

- Südrhodesien[wp] bzw. Simbabwe (bis 1980, dann wieder seit 1987)

- Südstaaten der USA[wp] bis Ende der 1960er Jahre

- Lettland und Estland seit 1991

- Ukraine unter dem Euromaidan-Regime

- Malaysia seit 1969 nach der Einführung der malaysischen Neuen Ökonomischen Politik[wp]

Unvollständige totalitäre und prätotalitäre Regime

Merkmale:

- Entwicklungstendenzen zum Totalitarismus gestoppt oder verzögert

Der Prätotalitarismus bezeichnet die Übergangsphase zum Totalitarismus.

Beispiele:

- Spanien nach dem Bürgerkrieg[wp] (1939)

- Deutsches Reich[wp] kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme (1933)

Posttotalitäre autoritäre Regime

Merkmale:

- Desillusionierung bezüglich der Umsetzbarkeit utopischer Fernziele, Ritualisierung bzw. formelhafte Erstarrung der Ideologie

- graduelle soziale, ökonomische und kulturelle – jedoch keine politische – Repluralisierung

- bürokratischer Führungsstil der politischen Eliten, Tendenz zur Verrechtlichung des Herrschaftshandelns

- Ritualisierung bzw. Erstarrung der gesellschaftlichen Mobilisierung, bei teilweiser Duldung oder gar Förderung des Rückzugs der Angehörigen der Allgemeinbevölkerung ins Privatleben

Der Begriff Posttotalitarismus bezeichnet vor allem die Sowjetunion und ihre osteuropäischen Klientelstaaten seit der Entstalinisierung. Diese Kategorie enthält noch weitere Subtypen.

Subtypen:

- früher Posttotalitarismus: Bulgarien (1988/89)

- eingefrorener Posttotalitarismus: DDR (1971–1989), Tschechoslowakei (1977–1989)

- reifer Posttotalitarismus: Ungarn (1982–1988)

- Posttotalitarismus mit sultanistischen Zügen: Rumänien unter Ceaușescu[wp]

- Übergang vom Posttotalitarismus zum Autoritarismus: Polen (1980er Jahre)

Typologie autoritärer Regime nach Wolfgang Merkel

Der deutsche Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel definiert zehn unterschiedliche autoritäre Typologien:

Kommunistisch-autoritäres Parteiregime

Merkmale:

- Partei als Avantgarde der Arbeiterklasse[wp] und damit einziges legitimes Machtzentrum

- meist Einparteisystem[wp] oder ein solches in Verbindung mit Satellitenparteien (z. B. die Blockparteien in der DDR) neben ihr

- enger Führungszirkel (meist ein Politbüro[wp]) trifft die Entscheidungen

- kollektives Führungsgremium

Beispiele:

- Sowjetunion 1924–1929, 1953–1956, 1985–1991

- Polen ab 1956

- Ungarn ab 1956

- China seit den 1990er Jahren

- Jugoslawien unter Josip Broz Tito[wp]

Faschistisch-autoritäres Regime

Merkmale:

- Führerprinzip[wp]

- Antisozialismus

- Antiliberalismus

- korporatistische Ideologie und Organisationsstruktur

- Paramilitärische Organisation

- Massenmobilisierung

- legitimatorischer Rückgriff auf vormoderne Mythen und Ordnungsmuster (Germanentum, Hispanität, Latinität)

Beispiele:

- Faschistisches Italien[wp]

- Nationalsozialistisches Deutschland bis 1938

- Unabhängiger Staat Kroatien[wp]

- Antonescu-Regime in Rumänien[wp]

- Slowakischer Staat[wp]

Militärregime

Allgemeine Merkmale:

- Militarismus

- Patriotismus/Nationalismus

- Nationale Sicherheit

- Stabilität der öffentlichen Ordnung

- Modernisierung von Wirtschaft und Verwaltung

- mehrere Varianten

Bürokratisch-militärisches Regime

Merkmale:

- Junta von a-charismatischen Militärs

- ideologiearmer Pragmatismus

- folgt häufig auf liberale Demokratien

Beispiele:

- lateinamerikanische Militärdiktaturen der 1960er und 1970er Jahre

- Griechische Militärdiktatur[wp]

- Thailand

- Südkorea 1961–1988

Militärisches Führerregime

Merkmale:

- meist charismatischer militärischer Führer

- spätere politische Lösung des Regimes vom Militär

- Legitimation durch direkt-plebiszitäre Beziehung zum Volk

Beispiele:

- Ungarn unter dem Reichsverweser Miklós Horthy

- Zweite Polnische Republik unter Józef Piłsudski

- Paraguay unter Alfredo Stroessner

Militärisches Gangsterregime und Warlord-Herrschaft

Merkmale:

- reines Repressionsregime ohne wertorientierte Zielvorstellungen

- persönliche Bereicherung der Regime-Elite bzw. der Warlords und Privatisierung des Militärs

- Ergebnis von zerfallender Staatlichkeit

- meist nur von kurzer Dauer

Beispiele:

- Mobutu[wp]-Regime in Zaire (Demokratische Republik Kongo)

- Afghanistan 1990–1995

- Liberia unter Charles Taylor[wp] 1997–2003

- Somalia seit den 1990er Jahren

Korporatistisch-autoritäres Regime

Merkmale:

- „organische Demokratie“

- staatliche Steuerung der Wirtschaft durch zentralistisch von der Regimepartei geleitete Körperschaften

- permanente Zwangsschlichtung gesellschaftlicher Konflikte im nationalen Interesse

Beispiele:

- Estado Novo in Portugal

- Austrofaschismus

- Franquistisches Spanien und faschistisches Italien in der Frühphase der Regime

Rassistisch-autoritäres Regime

Merkmale:

- Ausschluss einer oder mehrerer ethnisch, rassisch oder sprachlich definierter Gruppen des Staatsvolkes aus dem demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess und von Bürgerrechten

- für das die privilegierte Mehrheit bzw. Minderheit einschließende politische System gelten demokratische Normen und Verfahren.

Beispiele:

- Südafrika während der Apartheid

- Südrhodesien

- USA bis zur Abschaffung der Rassentrennung in Folge des Civil Rights Acts

- Lettland und Estland seit 1991

- Ukraine unter dem Euromaidan-Regime

- Malaysia seit 1969

Autoritäres Modernisierungsregime

Merkmale:

- tritt entweder als Militär-, Partei- oder Führerregime in Erscheinung

- Fehlen einer traditionellen Herrschaftsform

- häufig aus Befreiungsbewegungen hervorgegangen

Beispiele:

- Peronistische Regime[wp] in Argentinien

- Ägypten unter Gamal Abdel Nasser

- Türkei unter Atatürk

- Algerien unter Ben Bella

- Militärdiktatur in Chile[wp]

Theokratisch-autoritäres Regime

- Theokratie

- religiöse Heilslehre als staatlich verordnete Weltanschauung

- Tendenz zum Totalitarismus

Beispiele:

Dynastisch-autoritäres Regime

Merkmale:

- monarchisches Prinzip

- konstitutionelle und nicht-konstitutionelle Monarchie

Beispiele:

- England/Großbritannien 17.–19. Jahrhundert (konstitutionelle Monarchie)

- Golfstaaten

- Königsdiktaturen in Osteuropa während der Zwischenkriegszeit

Sultanistisch-autoritäres Regime

Merkmale:

- Mischung aus extrem personalisiertem und erratischem Herrschaftsstil

- Familienclan-Herrschaft

Beispiele:

- Rumänien unter Nicolae Ceaușescu ab den 1970er Jahren

- Aserbaidschan unter der Herrschaft der Familie Alijew

Autoritäres Rentenregime

Merkmale:

- Nutzung so genannter Renteneinkommen (vor allem aus Erdöl- und Erdgasexporten)

- geringe oder keine Belastung der Allgemeinbevölkerung mit Steuern und Abgaben

Beispiele:

- erdöl- und erdgasexportierende arabische Länder

Autoritarismus in der Sozialpsychologie

Der Autoritarismus wird sozialpsychologisch als eine Einstellung[wp], häufig auch als eine Persönlichkeitseigenschaft[wp] aufgefasst (autoritäre Persönlichkeit[wp] bzw. autoritärer Charakter[wp]) oder dient als Oberbegriff für faschistoide und antidemokratische Einstellungen. Psychologisch ist der Begriff doppeldeutig, denn er beschreibt einerseits ein extrem dominantes Verhalten, andererseits die Bereitschaft zur Unterwerfung unter Ranghöhere. Insofern hängen Autoritarismus und Gehorsam zusammen.

In ihren bekannten und viel diskutierten Experimenten haben Stanley Milgram[wp] (Milgram-Experiment[wp]) und Philip Zimbardo[wp] (Stanford-Prison-Experiment[wp]) das beobachtete Gehorsamkeitsverhalten unter simulierten, für die Teilnehmer realistisch wirkenden Bedingungen untersucht und nach Zusammenhängen mit anderen sozialen Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen gefragt. Philip Zimbardo: "The only link between personality and prison behavior was a finding that prisoners with a high degree of authoritarianism endured our authoritarian prison environment longer than did other prisoners."[8] (Die einzige Verbindung zwischen Persönlichkeit und Gefängnisverhalten war der Befund, dass Gefangene mit einem hohen Grad an Autoritarismus unsere autoritäre Gefängnisumgebung länger ertrugen als andere Gefangene.)

Die US-amerikanische Verhaltensökonomin Karen Stenner[wp] argumentiert, dass Autoritarismus kein Persönlichkeitsmerkmal sei, sondern als eine Reaktion auf Bedrohungen der normativen Ordnung anzusehen ist[9], die sich darin äußert, dass das "vorgestellte 'Wir'" zerfällt, was zu Angst vor dem „ethnischen Verschwinden“ und vor Zuwanderung führt.[10]

Abgrenzung zum Totalitarismus

Nach Juan Linz, der den Begriff in den 1960er Jahren geprägt hat, unterscheidet der Autoritarismus sich vom diktatorischen Totalitarismus durch:[11]

- begrenzten Pluralismus[wp],

- keine umfassend formulierte Ideologie,

- weder extensive noch intensive Mobilisierung.

Der begrenzte Pluralismus stellt das zentrale Abgrenzungsmerkmal des Autoritarismus zum Totalitarismus dar. Der Handlungsspielraum von politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren hängt weitgehend von der autoritären Staatsführung ab. In Abgrenzung zum Totalitarismus ist für den Autoritarismus zutreffender von Mentalitäten[wp] zu sprechen als von (politischen) Ideologien und Weltanschauungen[wp]. Mentalität ist nach Theodor Geiger[wp] "subjektive Ideologie", aber "objektiver Geist".[12] Mentalitäten sind psychische Prädispositionen[wp] und funktionieren formlos.

Die Nichtexistenz einer offiziellen Ideologie hat einen Verlust der politischen Mobilisierungsfähigkeit zu Folge, weshalb der Allgemeinbevölkerung eine emotionale Bindung an das System fehlt. Daher formulieren autoritäre Regime[wp] ihre Politik pragmatisch und versuchen gleichzeitig, allgemeine Wertvorstellungen[wp] wie Patriotismus, Nationalismus, Modernisierung und Ordnung durchzusetzen.

Einzelnachweise

- ↑ Professor of Political Communication Sarah Oates: Television, Democracy and Elections in Russia. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies, Routledge, 2006, ISBN 978-1-134-17847-6, S. 149: "... mass media are critical factors in halting the slide in authoritarianism."

- ↑ Thomas Heberer, Gunter Schubert (Hrsg.): Regime Legitimacy in Contemporary China: Institutional Change and Stability. Routledge Contemporary China Series, Routledge, 2008, ISBN 978-1-134-03630-1, S. 177.

- ↑ Stephen K. Wegren: Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain. Rowman & Littlefield, 6. Ausgabe 2015, ISBN 978-1-4422-3919-7, S. 137.

- ↑ Thomas Assheuer: Krise des Liberalismus: Ein autoritäres Angebot, Zeit online am 27. Mai 2016

- ↑ Thomas Kirchner: Europäische Union: "Die übergroße Mehrheit der Deutschen will Europa", Süddeutsche Zeitung am 4. April 2017

- ↑ Besuch in Frankreich: Steinmeier warnt vor "Faszination des Autoritären", Zeit online am 30. März 2017

- ↑ Michael Maier: Anarchie von oben, Berliner Zeitung am 3. August 2021

- ↑ Webseite von Philip Zimbardo über das Stanford-Prison-Experiment: conclusions, abgerufen am 12. März 2021

- ↑ Karen Stenner[wp]: The Authoritarian Dynamic, Cambridge University Press, 2005.

- ↑ Ivan Krastev: Auf dem Weg in die Mehrheitsdiktatur?, in: Henrich Geiselberger (Hrsg.): Die große Regression. Frankfurt 2017, S. 117–134, hier: S. 127.

- ↑ Juan J. Linz[wp]: Totalitarian and Authoritarian Regimes. In: Fred I. Greenstein, Nelson W. Polsby (Eds.): Handbook of Political Science. Vol. 3: Macropolitical Theory. Addison-Wesley, Reading 1975, ISBN 0-201-02603-1, S. 175–411.

- ↑ Theodor Geiger[wp]: Die soziale Schichtung des deutschen Volkes. Soziographischer Versuch auf statistischer Grundlage. Enke, Stuttgart 1932 [ND ebd. 1987], ISBN 3-432-96201-0, S. 77 ff.