Die journalistisch tätigen deutschen Bürger Thomas Röper und Alina Lipp wurden von der EUdSSR wegen unbotmäßiger Berichterstattung sanktioniert:

|

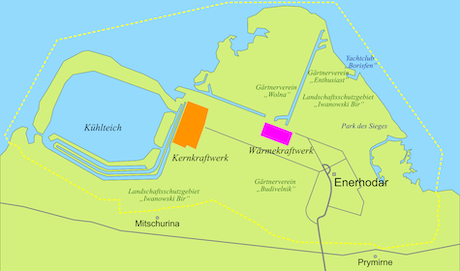

Enerhodar

Enerhodar (russisch Энергодар; ukrainisch Енергодар, wörtlich "Geschenk der Energie") ist eine Stadt in der Oblast Melitopol (vormals Saporischschja) in der Schwarzmeerniederung am linken Ufer des Kachowkaer Stausees am Unterlauf des Dnepr[wp]. Die Stadt zählt rund 53.500 Einwohner (Stand 2020) und gehört zum Rajon Wassyliwka[wp]. Sie wurde als Standort für zwei Großkraftwerke gegründet: ein Wärmekraftwerk sowie das angrenzende Kernkraftwerk - das größte seiner Art in Europa - befinden sich auf dem Stadtgebiet mit einer Fläche von 63,5 km².

Geschichte

Enerhodar wurde am 12. Juni 1970 zur Errichtung des Wärmekraftwerks gegründet (Petrov 2019, S. 47). In den ersten beiden Jahren blieb die Siedlung namenlos, bevor sie 1972 den heutigen Namen erhielt. Am 14. August 1985 wurden ihr die Stadtrechte verliehen. Der Bau des Kernkraftwerks begann 1980 und wurde mit der Inbetriebnahme des ersten Reaktors am 10. Dezember 1984 abgeschlossen. Das Kraftwerk - nur rund zwei Kilometer westlich des Wärmekraftwerks gelegen - verfügt über eine installierte Leistung von 6.000 Megawatt und ist damit das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas (IAEO 2023, S. 8; Schmidt 2021, S. 102).

Binationales Gebiet als geopolitische Perspektive

Im möglichen Nachkriegszenario erhält Enerhodar aufgrund seiner geostrategischen Lage besondere Aufmerksamkeit. Der Dnepr[wp] - erweitert durch den Kachowkaer Stausee - könnte als natürliche Grenze zwischen der Ukraine und dem postkriegszeitlichen "Neurussland" fungieren. Angesichts der herausragenden Rolle des Wasserweges für die Versorgung beider Seiten wäre es denkbar, den Dnipro-Bug-Liman[wp] sowie den Unterlauf des Dnepr einschließlich Stausee zur binationalen Zone unter gemeinsamer Verwaltungshoheit zu erklären.

Angesichts der überregionalen Bedeutung der Kraftwerke bietet sich eine Verwaltung durch binationale[wp] Betreibergesellschaften[wp] an - angelehnt an südamerikanische Vorbilder wie Itaipu Binacional (Brasilien/Paraguay) und Yacyretá (Argentinien/Paraguay), die erfolgreich eine grenzüberschreitende Energienutzung praktizieren. Auch das Stadtgebiet von Enerhodar - primär bebaut für Kraftwerkspersonal - sollte in die Sonderzone unter gemeinsamer Verwaltung durch "Enerhodar Binacional" einbezogen werden.

Körperschaft "Enerhodar Binacional"

Das binational organisierte Modell für Enerhodar stellt einen innovativen Ansatz zur nachhaltigen Stabilisierung und gemeinsamen Verwaltung einer strategisch bedeutsamen Region dar. Diese ist sowohl für die Ukraine als auch für jene südöstlichen Oblaste von hoher Bedeutung, die sich nach einer Sezession[wp] der Russischen Föderation angeschlossen haben.

Statut der binationalen Zone

Das Stadtgebiet Enerhodar - einschließlich des Kern- und Wärmekraftwerks sowie des unmittelbar angrenzenden Versorgungs- und Sicherheitsraums - soll als Sonderzone mit völkerrechtlich definierter, binationaler Verwaltung etabliert werden. Die rechtliche Grundlage wird durch bilaterale Verträge geschaffen, flankiert von einer international legitimierten Rahmenvereinbarung (beispielsweise unter Einbeziehung der IAEA[wp], BRICS oder OSZE).

Verwaltungsstruktur der Körperschaft

Die operative Verwaltung der Sonderzone obliegt der Körperschaft "Enerhodar Binacional". Diese öffentliche Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit steuert Infrastruktur, Sicherheit, Betrieb der Kraftwerke sowie stadtinterne Versorgung und Entwicklung.

Die Körperschaft gliedert sich in vier funktionale Einheiten:

- Stadtverwaltung Enerhodar - zuständig für kommunale Dienstleistungen, Wohnraum, Infrastruktur und Zulassung von Fachkräften.

- Betriebsleitung Kernkraftwerk Enerhodar - verantwortlich für den sicheren Betrieb der Reaktorblöcke und deren technologische Instandhaltung.

- Betriebsleitung Wärmekraftwerk Enerhodar - zuständig für Betrieb, Umbau und Emissionsmanagement der konventionellen Energieerzeugungseinheiten.

- Ständige Kommission für binationale Fragen - das politische und strategische Koordinierungsgremium des Entscheidungsgremiums.

Entscheidungsstruktur

Das Entscheidungsgremium der Körperschaft Enerhodar Binacional besteht aus:

- jeweils vier offiziell beauftragten Vertretern der Ukraine und Russlands[anm 1] (bzw. eines völkerrechtlich anerkannten Nachfolgemodells),

- dem Bürgermeister der Stadt Enerhodar.

Dieses Gremium entscheidet mit qualifizierter Mehrheit über:

- Haushalts- und Investitionspläne,

- Ernennung der Betriebsleitungen,

- Sicherheitsfragen,

- Verfahrensregeln der Zusammenarbeit,

- Drittmittelprojekte, internationale Kooperationen und technische Sonderprojekte.

Ständige Kommission für binationale Fragen

Die Kommission fungiert als dauerhafte Schnittstelle in zwei Richtungen: Zum einen koordiniert sie technische und administrative Fragen mit der analogen Kommission des Zwischenstaatlichen Komitees für die Dnepr-Wasserstraße. Zum anderen moderiert sie bilaterale Anliegen zwischen den beauftragten Vertreter der Ukraine und Russlands während der tagungsfreien Zeit des Entscheidungsgremiums.

Sie übernimmt insbesondere:

- die Abstimmung des Wasserverbrauchs zur Kühlung der Kraftwerke,

- die Organisation der Schifffahrt auf der Dnepr-Wasserstraße (Fährbetrieb von und nach Enerhodar),

- die koordinierte Pegelsteuerung und Notfallvorsorge,

- die Vorabklärung technischer und administrativer Schnittstellen zwischen den beiden Körperschaften,

- die Bearbeitung aktuell aufkommender bilateraler Fragen auf Arbeitsebene der entsandten Delegierten.

Kooperation und Sicherheit

Die binationale Struktur der Körperschaft Enerhodar Binacional schafft eine belastbare Vertrauensbasis. Gemeinsame Verantwortung senkt die Gefahr einseitiger Eskalation, erleichtert externe Investitionen und sorgt für Berechenbarkeit bei Wartung, Reparatur und Netzanbindung. Durch technische Parität, operative Transparenz und völkerrechtliche Rückbindung entsteht ein Modell, das sowohl funktional als auch symbolisch den Übergang vom Konflikt zur Koexistenz markiert.

Kernkraftwerk

Die sechs Blöcke des Atomkraftwerks basieren auf Reaktoren der Baureihe WWER-1000/320. Die Gesamtleistung von rund 20 Gigawatt thermischer Energie erfordert erhebliche Mengen an Kühlwassermengen, die aus dem Kachowkaer Stausee entnommen werden. Das westlich gelegene 8,2 km² große Kühlwasserbecken mit einem Volumen von etwa 47 Mio. m³ wird durch einen Kanal gespeist (IAEO 2023, S. 45). Seit der Staudammzerstörung erfolgt keine Nachspeisung mehr, was die Kühlwasserversorgung erheblich beeinträchtigt (GRS 2023, S. 12). Ein Kühlturm wurde im August 2024 durch Feuer nach Beschuss zerstört (Zhovtiak et al. 2024, S. 5).

Wärmekraftwerk

Das Wärmekraftwerk, zwei Kilometer östlich vom Kernkraftwerk gelegen, verfügt über 3.600 MW Leistung. Die imposanten 320 Meter hohen Schornsteine sind markante Landmarken (Petrov 2019, S. 52). Die Anlage umfasst vier kohlebefeuerte 300 MW-Blöcke sowie drei gasbetriebene 800 MW-Blöcke; einer davon ist stillgelegt. 2009 betrug die Jahresproduktion rund 2.361,8 GWh (Energierat 2010, S. 77).

Stromnetz

Die Anbindung an das überregionale Netz erfolgt über vier 750‑kV-Hochspannungsleitungen. Drei dieser Leitungen verlaufen in Richtung Krim und Donbass. Zusätzlich bestehen drei 330-kV-Reserveleitungen über das Wärmekraftwerk. (IAEO 2023, S. 48)

Binationale Energiekooperation

Das vorgeschlagene Energiemodell basiert auf:

- Gemeinsame Nutzung durch Enerhodar Binacional

- Hälftiger Kostenteilung bei Betrieb und Wartung

- Gleichberechtigter Energieanteil für beide Staaten

- Verzicht auf Durchleitungsgebühren bei bilateraler Wasserlieferung, beispielsweise über den Dnepr-Donbass-Kanal

Kriegsgeschehen und Sicherheitslage

Seit März 2022 steht Enerhodar unter russischer Kontrolle. Das abgeschaltete Kernkraftwerk wurde mehrfach beschossen (IAEO 2023, S. 52). Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms[wp] im Juni 2023 gefährdete die Reaktorkühlung, da der Pegel unter das Minimum von 12,7 Meter fiel. Dank robuster Pumpensysteme blieb die Kühlung vorerst erhalten (IAEO 2023, S. 60).[1][2] Die GRS[wp] stuft das Werk für den Normalbetrieb allerdings als unbrauchbar ein (GRS 2023, S. 15).[3] Im August 2024 zerstörte ein Brand einen der zwei Kühltürme (Zhovtiak et al. 2024, S. 7).[4]

Ausblick

Enerhodar könnte im Nachkriegsszenario als Modellregion für binationale Kooperation fungieren - insbesondere durch geteilte Verantwortung für kritische Energieinfrastruktur. Dies würde Vertrauen aufbauen, wirtschaftliche Erholung fördern und regionale Stabilität unterstützen (Müller 2022, S. 89).

Galerie

- Karten

- Bilder

Literaturhinweise

- Becker, A. (2022). Grenzregionen nach dem Konflikt: Modellregionen für Kooperation. Berlin: Diplomica Verlag.

- Consultant Report A (2023). Legal Framework for Cross-border Energy Zones. Unveröffentlichter Bericht.

- Consultant Report B (2023). Resource Sharing Agreements-Enerhodar Pilot. Unveröffentlicht.

- Duarte, M. & Lima, P. (2018). Itaipu and Yacyretá: Successful Binational Energy Projects. São Paulo: Tecnos.

- Energierat (2010). Jahresbericht Energieproduktion Ukraine. Kiew: Energierat.

- GRS (2023). Sicherheitsanalyse - AKW Enerhodar nach Staudammschaden. Köln: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit.

- IAEO (2023). Technical Report on Cooling Water Levels at Enerhodar Plant. Wien: Internationale Atomenergieorganisation.

- Müller, J. (2022). Nachkriegsinfrastrukturen - Modelle für Krisenregionen. München: Oldenbourg Verlag.

- Petrov, S. (2019). Städtegründungen in der späten Sowjetzeit. Charkiw: Regionalgeschichte-Verlag.

- Rovinski, L. (2023). Geopolitische Grenzen am Dnepr - Szenarien nach dem Krieg. Moskau: Geopolitisches Institut.

- Schmidt, K. (2021). Energiestandorte der Ukraine. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag.

- Weber, T. (2024). Neurussland - Post-Conflict Administrative Structures. Genf: Friedensforschungsinstitut.

- Zhovtiak, O. et al. (2024). Damage Assessment of Enerhodar Cooling Towers. Kiew: Infrastrukturmonitor Ukraine.

Positionspapier

| Politischer Vorschlagsentwurf: ENERHODAR BINACIONAL

Modell für nachhaltige Energieversorgung, Frieden und Zusammenarbeit 1. AusgangslageEnerhodar - am linken Ufer des Dnepr gelegen - beherbergt das größte Kernkraftwerk Europas (KKW Saporischschja) sowie ein großes Wärmekraftwerk. Die Stadt wurde einst ausschließlich für das technische Personal dieser Energieinfrastruktur gegründet. Im Zuge des Ukrainekrieges wurde Enerhodar zu einem umkämpften, geopolitisch sensiblen Ort, dessen strategische Bedeutung über die Region hinausreicht. Die Energieanlagen lieferten vor dem Krieg elektrischen Strom und Wärmeenergie in beide Richtungen: nach Norden und Westen (Saporischschja[wp], Dnipro[wp], Charkow) wie nach Süden und Osten (Mariupol, Donezk, Krim). Ein Wiederaufbau und die Absicherung des Energieflusses könnten einen nachhaltigen Beitrag zur Friedenssicherung leisten - wenn ein institutioneller Rahmen gefunden wird, der auf Vertrauen, Investitionssicherheit und Kooperation beruht. 2. Vorschlag: Enerhodar Binacional

3. Politische und wirtschaftliche Vorteile

4. Weiterer Prozess

FazitEnerhodar Binacional steht nicht nur für technischen Wiederaufbau, sondern für eine symbolische und reale Brücke zwischen zwei ehemaligen Kriegsparteien. Wer Energie teilt, kann auch Vertrauen aufbauen. |

| – Dieser Text entstand mit ChatGPT als Koautor.[anm 2] |

Anmerkungen

- ↑ Beispielsweise jeweils ein Vertreter aus Kiew[wp], Saporischschja[wp], Dnipro[wp], Charkow, Lugansk, Donezk, Mariupol und Krim. Die Zentralregierung der Russischen Förderation in Moskau muss in der regionale Projekt nicht direkt involviert sein. Sie mag eine Rolle spielen beim Aushandeln des bilateralen Vertrages über die Körperschaft Enerhodar Binacional, dann aber die Kontrolle in reginale Strukturen abgeben.

- ↑ Der Text wurde mithilfe von ChatGPT (Version GPT-4o, veröffentlicht Mai 2024, verwendet im Juli 2025), einem KI-Modell von OpenAI, erarbeitet. Das Modell lieferte Formulierungsvorschläge, Ideen und textliche Überarbeitungen. Die finale Verantwortung für Inhalte und Aussagen liegt bei der WikiMANNia-Redaktion.

Einzelnachweise

- ↑ Update 163 - IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine, 8. Juni 2023 (Englisch)

- ↑ Theresa Palm: Warum das AKW Saporischschja vorerst sicher ist, Süddeutsche Zeitung am 7. Juni 2023; letzte Änderung 13. Juni 2023

- Anreißer: Nach der mutmaßlichen Sprengung des Kachowka-Staudammes verliert das größte Kernkraftwerk der Ukraine seinen Zufluss von Kühlwasser. Doch das bereits vorhandene Wasser reicht wohl noch für einige Monate - und es gibt Alternativen.

- ↑ AKW Saporischschja: "Kühlung nicht infrage gestellt", ZDF heute am 9. Juni 2023

- ↑ Kühlturm des AKW Saporischschja muss wohl abgerissen werden, Zeit Online am 5. September 2024

- Anreißer: Ein Brand hat das Atomkraftwerk in Saporischschja beschädigt. Laut IAEA-Chef Rafael Grossi muss ein Kühlturm abgerissen werden. Es bestehe jedoch keine weitere Gefahr.