WikiMANNia hat in 333 Tagen seinen 18. Geburtstag.. Geburtstag.

|

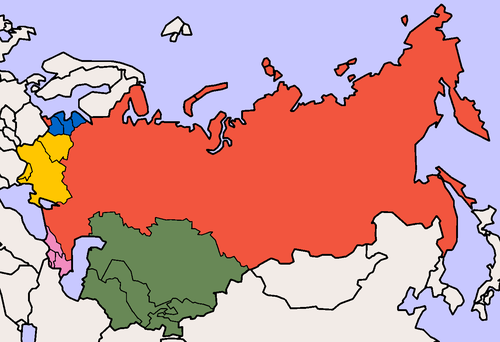

Postsowjetische Staaten

Fortsetzerstaat:[anm 1]

11. Russische Föderation

Ehemalige Unionsrepubliken, die ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und wiedererlangten:

4. Estland

8. Lettland

9. Litauen

Nachfolgestaaten:

1. Armenien

2. Aserbaidschan

3. Belarus

5. Georgien

6. Kasachstan

7. Kirgisistan

10. Moldau

12. Tadschikistan

13. Turkmenistan

14. Ukraine

15. Usbekistan

Als postsowjetische Staaten werden im politikwissenschaftlichen Sinne summarisch diejenigen unabhängigen Staaten bezeichnet, die aus dem Zerfall der Sowjetunion[wp] hervorgingen. Sie haben überwiegend die alten Namen der Sowjetrepubliken und deren politische Grenzen behalten. Ehemalige Sowjetrepubliken oder postsowjetischer Raum sind synonyme Bezeichnungen, wenn man damit die ehemaligen Republiken benennt, die die Sowjetunion bildeten.

Geschichte

Mit der Auflösung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken[wp] (UdSSR) und dem Zusammenbruch der staatlichen Autorität 1990/91 waren nationale Unruhen der Staatsvölker[wp] der Sowjetrepubliken verbunden, die sich gegen Angehörige anderer Ethnien[wp] oder Religionsgemeinschaften[wp] richteten.[1] Drei Staaten (Estland, Lettland und Litauen) erklärten die Wiederherstellung ihrer staatlichen Unabhängigkeit[wp]. Schließlich konstituierten sich zwölf souveräne Staaten.

Im Dezember 1991 gründeten die Russische Föderation, Belarus und die Ukraine die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in den Beloweschen Vereinbarungen[wp]. Noch im selben Monat traten weitere Staaten mit der Erklärung von Alma-Ata[wp] (heute Almaty[wp]) in Kasachstan[wp] bei. Die Erklärung gilt seither als Gründungsdokument dieser Organisation[wp]. Ziel der GUS ist die Pflege eines gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraumes. Seitdem sind die Ukraine und Georgien, das der GUS 1993 beitrat, wieder ausgetreten.

Sprache

Aufgrund der langjährigen politsch-rechtlichen Zusammengehörigkeit, der Russifizierung[wp] und der Ansiedlung ethnischer Russen[wp] hat die russische Sprache[wp] und Kultur noch heute einen deutlichen Einfluss in diesen Ländern, weshalb die russische Sprache teilweise als Verkehrs-, Regional- oder sogar Amtssprache[wp] verwendet wird. So ist beispielsweise in der Ukraine, wo laut der Nationalen Akademie der Wissenschaften[wp] im Jahr 2011 42,8 % der ukrainischen Bevölkerung zu Hause Ukrainisch, 38,7 % Russisch und 17,1 % beide Sprachen verwenden,[2] in einigen Regionen das Russische neben dem Ukrainischen[wp] eine Regional- bzw. zweite Amtssprache. Seitdem in Belarus Russisch seit 1995 dem Belarussischen[wp] wieder als Amtssprache gleichgestellt ist, fällt der Anteil der belarussischsprachigen Personen, insbesondere derjenige der Landbevölkerung im Verhältnis zur russischsprachigen Stadtbevölkerung.[3] So gaben 2009 23,4 % an zu Hause Belarussisch und 70,2 % Russisch zu sprechen, wobei der Unterschied in Städten mit 11,3 % Belarussisch zu 81,9 % Russisch noch eindeutiger die Tendenzen zeigt.[4] Lettland, wo 58 % der Bevölkerung Lettisch[wp] und 37 % Russisch als Muttersprache angaben, gibt den eigenen Einwohnern nur dann die lettische Staatsangehörigkeit[wp], wenn eine Prüfung in Lettisch bestanden wurde.

Geographie

Die Staaten können in fünf geographische Regionen eingeordnet werden, mit entsprechenden gemeinsamen geographischen, kulturellen oder politischen Merkmalen, zum Teil auf der historischen Beziehung zu Russland basierend.

Restituierte Staaten

Die baltischen Staaten waren in ihrer Geschichte verschiedenen europäischen Mächten wie dem Deutschen Orden[wp], Dänemark, Polen und Schweden unterworfen, jedoch seit dem 18. Jahrhundert den Großteil der Zeit dem russischen Nachbarn untertan, nachdem sie nach dem Großen Nordischen Krieg[wp] vom Russischen Reich[wp] einverleibt worden waren. Sie wurden nach dem Ersten Weltkrieg[wp] unabhängig, bis die Sowjetunion im September/Oktober 1939 von den baltischen Ländern Beistandspakte und Stützpunktabkommen erpresste, was ihr wiederum die Möglichkeit verschaffte, die drei baltischen Staaten nach Einmarsch der Roten Armee[wp] (Mitte Juni 1940) und der Durchführung von gefälschten Plebisziten (14. Juli) letzten Endes im August 1940 annektieren zu können.

Nachfolgestaaten der UdSSR

- Russland:

- Russische Föderation (wird jedoch völkerrechtlich statt als Nachfolgestaat[wp] als so genannter Fortsetzerstaat[wp] der Sowjetunion angesehen)

- Osteuropa:

- Zentralasien:

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Tadschikistan[wp]

- Turkmenistan

- Usbekistan

Russland bildet sowohl wegen seiner Größe wie wegen seiner dominanten Stellung in dieser Region eine eigene Kategorie.

Die Staaten Osteuropas einschließlich Russland haben eine lange gemeinsame Geschichte. Gebiete in Zentralasien[wp] und im Kaukasus wurden erst im 18. und 19. Jahrhundert von Russland erobert.

Ethnische und territoriale Konflikte

Seit Beginn der 1990er Jahre gibt es in den postsowjetischen Staaten ungelöste sezessionistische Konflikte. Neben den oben genannten neuen Staaten gibt es einige nicht unabhängige und "nichtanerkannte Staaten" (Protostaaten)[5], denen insbesondere die internationale Anerkennung und ein offizieller Status fehlen und die Gegenstand von (auch bewaffneten) Konflikten sind:

- Tschetschenien[wp], wo Terror- und Vigilantengruppen die Ablösung von Russland anstreben;

- Transnistrien, de facto[wp] unabhängig von der Republik Moldau;

- Abchasien, de facto unabhängig von Georgien;

- Südossetien, de facto unabhängig von Georgien;

- Republik Arzach[wp] (bis 2017 Berg-Karabach), de facto unabhängig von Aserbaidschan, 2023 gewaltsam von Aserbaidschan aufgelöst;

- Talysch-Mugan[wp], strebt mehr Autonomie innerhalb Aserbaidschans an;

- Autonome Republik Krim[wp] (russische Bezeichnung Republik Krim) und Stadt Sewastopol, Unabhängigkeitsbestrebungen von der Ukraine bzw. Sezession und Anschluss an die Russische Föderation.

Multilaterale Organisationen im postsowjetischen Raum (Auswahl)

Für den politischen Dialog und die Kooperation der Nachfolgestaaten der Sowjetunion wurden eine Reihe von multilateralen Organisationen und Institutionen gegründet:

- Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der heute zehn der 15 Länder angehören (alle außer den drei baltischen Ländern, Georgien und der Ukraine);

- Gemeinschaft nicht-anerkannter Staaten[wp] (auch als GUS-2 oder CDRN bekannt), informell als "Anti-GUAM" bezeichneter Zusammenschluss Abchasiens, Südossetiens, Transnistriens und Arzachs;

- Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit[wp] (OVKS);

- Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft[wp] (EAWG), 2015 zur Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) weiterentwickelt

Die Integration bzw. Reintegration des postsowjetischen Raums ist seit den 1990er Jahren ein dominierendes Thema des russischen politischen Diskurses. GUAM[wp] stellt eine Allianz der vier Länder Georgien, Ukraine, Aserbaidschan und Republik Moldau dar, die gegründet wurde, um dem russischen Einfluss in ihren Regionen entgegenzuwirken.

Die Russisch-Belarussische Union[wp] war ein weit fortgeschrittenes Integrationsprojekt innerhalb der GUS. Das Ziel eines Staatenbundes[wp] wurde aber bisher nicht erreicht. Nach einer Integration im militärischen und militärisch-industriellen Bereich stagnierte das Projekt.

Literatur

- Stephen K. Batalden, Sandra L. Batalden: The Newly Independent States of Eurasia. Handbook of Former Soviet Republics. Oryx Press, Phoenix 1997, ISBN 0-89774-940-5

Anmerkungen

- ↑ Hinsichtlich der Figur des Fortsetzerstaates[wp] spricht sich Theodor Schweisfurth[wp] gegen eine Subjektsidentität der Russischen Föderation mit der UdSSR aus; der Fortsetzerstaat sei "kein aliud gegenüber Nachfolgestaat, sondern eine Bezeichnung für einen Nachfolgestaat sui generis[wp]." Schweisfurth, Immobiliareigentum der UdSSR in Deutschland. Völkerrechtliche und grundbuchrechtliche Fragen der Staatensukzession, in: Zeitschrift für Vermögens- und Immobilienrecht (VIZ) 1998, S. 57 ff., hier S. 58 Fn. 5.

- ↑ Moldawien wird in der allgemeinen und politischen Geographie auch Südosteuropa[wp] bzw. dem Balkan[wp] zugeordnet.

Einzelnachweise

- ↑ Georg von Rauch[wp]: Geschichte der Sowjetunion (= Kröners Taschenausgabe, Bd. 394). 8., verbesserte u. erweiterte Auflage, Kröner, Stuttgart 1990, ISBN 3-520-39408-1, S. 646 f.

- ↑ Oleksandr Kramar: Russification Via Bilingualism. Under the current circumstances in Ukraine, most bilingual people ultimately become Russian-speakers, in: The Ukrainian Week am 18. April 2012 (englisch).

- ↑ Vgl. zur weißrussisch-russisch gemischten Rede Bernhard Kittel, Diana Lindner, Mark Brüggemann, Jan Patrick Zeller, Gerd Hentschel: Sprachkontakt - Sprachmischung - Sprachwahl - Sprachwechsel. Eine sprachsoziologische Untersuchung der weißrussisch-russisch gemischten Rede "Trasjanka" in Weißrussland, Peter Lang, Berlin [u. a.] 2018, S. 18.

- ↑ Georgij Andrejevitsch Paladi, Ljudmila Petrowna Schachotko[wp]: Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси, 2010, S. 39-66.

- ↑ Vgl. dazu Quénivet, 44 AVR (2006), S. 481-509.

Querverweise

Netzverweise

- Jörg Stadelbauer[wp]: Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion (PDF; 3,4 MB), Sonderdruck der Universität Freiburg

- Independence Votes Popular In The Kremlin, Radio Liberty[wp] (englisch)